(A Narrative Popular Science Epic)

Oleh H.A.M ZULKARNAIN, ST., MM., C.BJ., C.EJ., C.INV., C.PAR

4,5 Miliar tahun lalu, bumi bukan planet biru yang damai. Ia adalah bola raksasa yang berputar dalam kegelapan, seluruh permukaannya tertutup magma cair yang bergolak. Suara ledakan meteorit menghujani planet ini tiada henti, menciptakan awan debu panas dan gas yang pekat.

Magma yang membara bergerak naik turun, menciptakan gelombang panas dan cahaya merah jingga yang tak berkesudahan. Dari cairan panas ini, kerak bumi mulai terbentuk, seperti kerak roti yang mulai mengeras di oven raksasa.

Ketika kerak ini menebal, perlahan terbentuk lempeng-lempeng tektonik yang terus bergerak, saling bertabrakan dan saling mendorong. Di wilayah yang kini disebut Lembah Walanae, pergerakan lempeng ini membentuk cekungan-cekungan besar dan pegunungan yang menonjol seperti tulang rusuk bumi.

Dari cekungan hasil pergeseran lempeng itu, 20 Juta Tahun Lalu mengalirlah sungai purba yang kemudian kita kenal sebagai Sungai Walanae. Sungai ini membawa butiran-butiran pasir dan tanah yang terkikis dari pegunungan di timur, mengalir ke barat melintasi lembah yang luas.

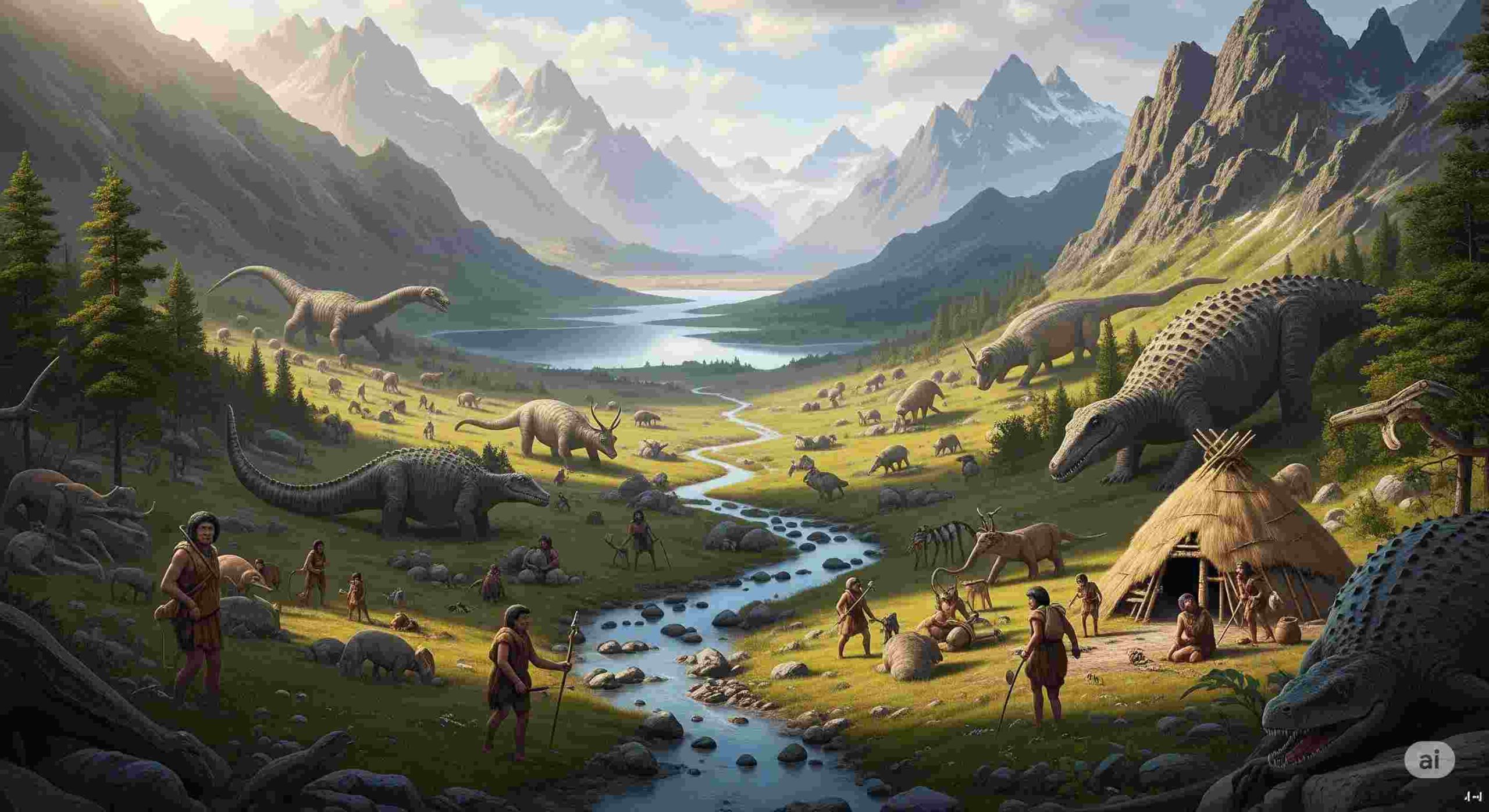

Lembah itu seperti permadani hijau yang dilukis oleh hutan tropis yang lebat dan padang rumput yang basah. Kawanan Stegodon dengan taring panjangnya berjalan perlahan di sepanjang tepian sungai, menghisap air dan menatap jauh ke cakrawala.

Babi purba dengan gigi taring yang tajam dan tubuh kekar berlari-lari di antara pepohonan. Kura-kura raksasa bersembunyi di balik semak, sementara burung air melengking dan terbang di atas permukaan air yang tenang.

Di tepi Sungai Walanae, 118 Ribu tahun lalu di lokasi yang kini dinamakan Talepu Cabbenge, manusia purba mulai meninggalkan jejaknya. Mereka bukan manusia modern, tapi kelompok hominin yang telah menyesuaikan diri dengan lingkungan ini.

Sebuah kelompok kecil, berdiam di bawah naungan pepohonan, menggunakan alat-alat batu yang terbuat dari kuarsa dan kalsedon. Mereka menajamkan batu-batu itu untuk berburu dan memotong kayu, menyalakan api, dan bertahan hidup.

Di malam yang dingin, api unggun menyala, mengusir kegelapan dan hewan buas. Mereka bercerita lewat isyarat dan suara, menyimpan pengetahuan yang diwariskan turun temurun. Pengetahuan yang akhirnya menjadi akar budaya masyarakat Bugis yang kini tinggal di Lilirilau.

10 Ribu tahun lalu, saat Zaman Holosen mulai, iklim menjadi lebih hangat dan stabil. Hutan semakin lebat, dan manusia mulai menguasai pertanian.

Di desa-desa sepanjang lembah seperti Bila, Cangadi, dan Lompulle, mereka membuka lahan, menanam padi, dan mengembangkan sistem irigasi sederhana dari air Sungai Walanae.

Rumah-rumah bambu berdiri di tepi sungai, anak-anak bermain di ladang, dan kehidupan komunitas mulai berkembang.

Namun, perubahan besar terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Hutan-hutan yang dulu menutupi bukit-bukit di sekitar lembah banyak yang hilang, diganti dengan pemukiman, kebun, dan aktivitas manusia lainnya.

Ketika hujan turun deras, air tidak terserap tanah seperti dulu. Aliran sungai tersumbat oleh sedimentasi dan sampah. Sungai Walanae yang dulu luas dan dalam, kini menjadi dangkal dan sempit.

Di Salonro dan Cabbenge, banjir datang setiap musim hujan, merendam rumah-rumah dan sawah, mengancam mata pencaharian.

Warga bertahan dari rasa takut dan kehilangan. Banjir bukan hanya air, tapi juga cermin dari hubungan manusia dengan alam yang perlu diperbaiki.

Daftar Pustaka

- Condie, K.C. (2011). Earth as an Evolving Planetary System. Elsevier.

- Hall, R. (2002). “Cenozoic geological and plate tectonic evolution of SE Asia and the SW Pacific.” Journal of Asian Earth Sciences.

- Satyana, A.H. (2015). “Tectonics and stratigraphy of the South Sulawesi Basin.” Indonesian Petroleum Association Proceedings.

- Van den Bergh, G.D. (2001). The Late Neogene Elephantoid-bearing Faunas of Indonesia and Their Palaeozoogeographic Implications. Scripta Geologica.

- Van den Bergh, G.D. et al. (2016). “Earliest hominin occupation of Sulawesi, Indonesia.” Nature 529(7585): 208–211.

- Bellwood, P. (2007). Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago. ANU Press.

- WALHI Sulsel. (2023). Krisis Ekologi DAS Walanae: Laporan Advokasi dan Rekomendasi Kebijakan.

- BNPB (2022). Data Bencana Banjir Kabupaten Soppeng & Bone.